お薬は、一緒に飲む飲料によって効果に差が出てしまうことがあります。

今回はその中でも「牛乳」の飲み合わせについてみていきましょう!

牛乳で飲み合わせが悪くなる原因

牛乳がお薬に影響する原因は主に3つあります。

①カルシウム

牛乳は栄養価が高い飲料で、特にカルシウムが多く含まれています。カルシウムは人体に必要な栄養素の一つで、骨や歯はもちろん血液、筋肉、神経などの組織にも使われています。

お薬の一部では、カルシウムと合体(キレート形成)し吸収が落ちてしまいます。

②脂肪分

牛乳は87.4%の水分と12.6%の乳固形分(3.8%の乳脂肪、8.8%の無脂乳固形分)でできています。乳脂肪には、体内で合成されない必須脂肪酸、脂溶性ビタミン(A、D、E)などが含まれています。

お薬の中には脂に溶けやすいものがあり、牛乳と一緒に飲むと吸収が上がってしまう場合があります。

③胃酸を中和する

牛乳のあらゆる成分が胃酸に関係しますが、そのうちタンパク質(主にカゼイン)は、胃酸と反応して一部が固まる性質があります。この過程で胃酸を一時的に消費するため、胃酸が薄まります。

体内で溶ける場所を設計してつくられている薬は、胃酸が中和されることで狙った効果が得られないことがあります。

カルシウムと相性が悪い薬

抗菌薬

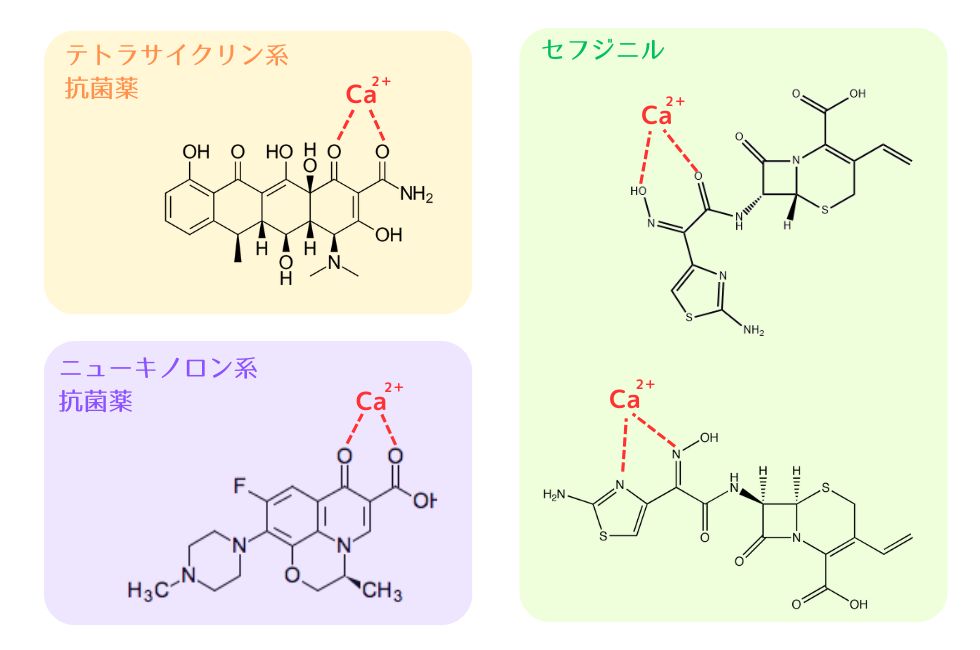

抗菌薬の一部では、カルシウムと合体(キレート形成)してしまい、体内への吸収が出来なくなってしまいます。

テトラサイクリン系抗菌薬

ニューキノロン系抗菌薬

セフジニル

お薬との間隔2時間を空けてもらえれば、牛乳を飲むことができます

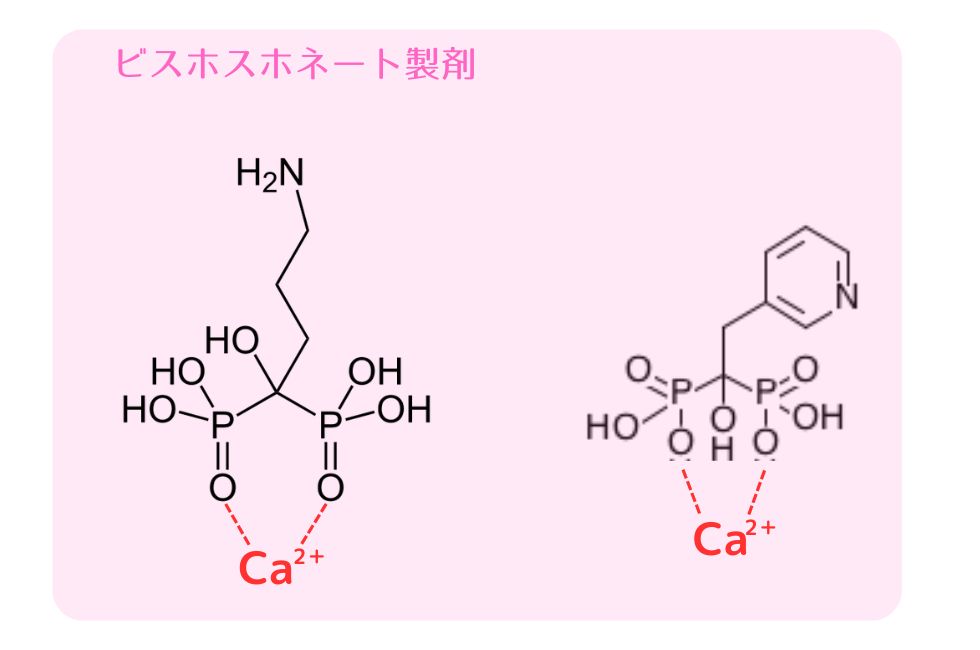

骨粗鬆症治療薬

骨粗鬆症治療薬のうちビスホスホネート製剤では、抗菌薬と同様、カルシウムと合体すると体内に吸収されにくくなってしまいます。

しかも、ビスホスホネート製剤はお薬自体が吸収されにくいです。さらなる吸収低下を防ぐため、服用後2時間は牛乳だけでなく食事自体をしてはいけません。

脂肪分と相性が悪い薬

クアゼパム(睡眠薬)

プロブコール(脂質異常症治療薬)

脂に溶けやすい薬だと、食べ物の脂によってさらに溶けやすくなり、体内への吸収しやすくなってしまいます。

上記の2つは吸収が上がって副作用が出るリスクがあるので、牛乳と同時に摂るのは避けましょう。

胃酸が中和されると良くない薬

腸溶性製剤

・サラゾスルファピリジン

・バイアスピリン など

薬が腸に届く前に胃で溶けてしまうため、胃を荒らしたり、薬の効果が十分に発揮されなかったりする場合があります。

最低でも服用の1時間前後は牛乳を飲むのを避けましょう。

+α:ミルク・アルカリ症候群

酸化マグネシウムなどの制酸薬や炭酸カルシウムを摂取すると、血液がアルカリに傾きます(アルカローシス)。

アルカローシスは腎臓でのカルシウムの吸収を増やします。

そのため、大量の牛乳を一緒に摂っていた場合、カルシウムが過剰に吸収され高カルシウム血症(初期症状:食欲不振、吐き気、倦怠感、頭痛など)を引き起こします。

牛乳の摂取量は、一般的に1回に500mL以下、1日に1L以下であれば問題ありません。

まとめ

・牛乳で飲み合わせが悪くなる原因は、カルシウム、脂肪分、胃酸を中和させる作用がある

・抗菌薬や骨粗鬆症治療薬の一部は、カルシウムと合体し効果が落ちる

・油に溶けやすい薬は効果が高くなり、副作用のリスクがある

・腸で溶けるように設計されている薬もあり、狙った効果が得られなくなってしまう

簡単に解説しましたが、ご自身で判断されるのはなかなか難しいです。

悩んだ場合は医師や薬剤師にご相談ください(*^^*)

コメント